さあ、これを一番書きたかったんですが、

点滅式ウィンカーの様々な形態変化をみていきます。Part2はこちら。

みなさんは、周りの車のウィンカーがどんな光り方をしているのか

意識したことはありますか?

最近は、各社(というか各車?)個性がありますので、見てて面白いですよ。

電球式

電球式。まあ、一番オーソドックスなやつです。

オレンジの電球が点滅するタイプがほとんどですね。

白色電球をオレンジのレンズを通して点滅させる車種もあります。

光り方

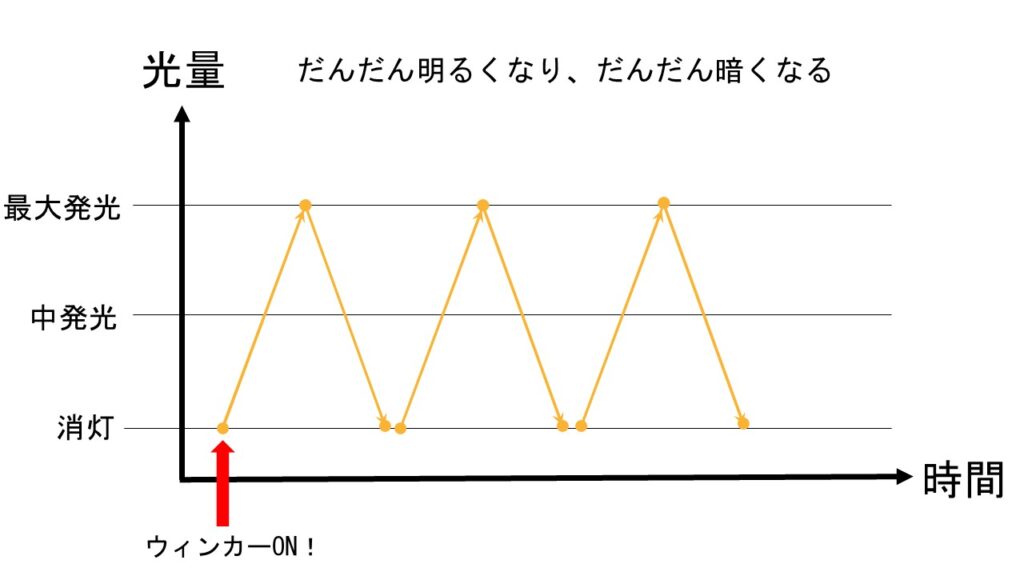

ボワッボワッと点滅します。

だんだん明るく→最大発光→だんだん暗く→消灯

という流れ。

ウィンカーと言えばコレって光り方。

暖かみのある、味のある光り方をしますよねー。

最近はLEDに食われ気味ですが、電球式の光り方が好きな人がいるのもわかります。

なぜ電球式が下火なのか

いやー、最近ほんとLEDウィンカーが増えましたよね。

一部の高級車のみに奢られる装備だったのに。

電球式を装備しているのはエントリーグレードぐらいで、

ほとんどLEDって言っても過言じゃないんじゃないかな。

スズキさんは、電球式ウィンカーの車種が多めな気がしますが。

…誉めてるんですよ?実直な感じがしてイイ。

でも、今後登場する車はLEDになっていくんでしょうね。

クロスビーがそうなったし。

んで、なぜ、これだけLEDウィンカーが増えているのかって話なんですが。

デザイン性が高いからかな、と。

ヘッドライトやポジションライトもそうです。

電球に比べるとってもコンパクトなので、デザインの自由度が高いらしいです。

まあ、LEDが普及してコストが下がってきているってのもあるんでしょうけど。

このへんはいずれまた、まとめます。

LED式

光り方

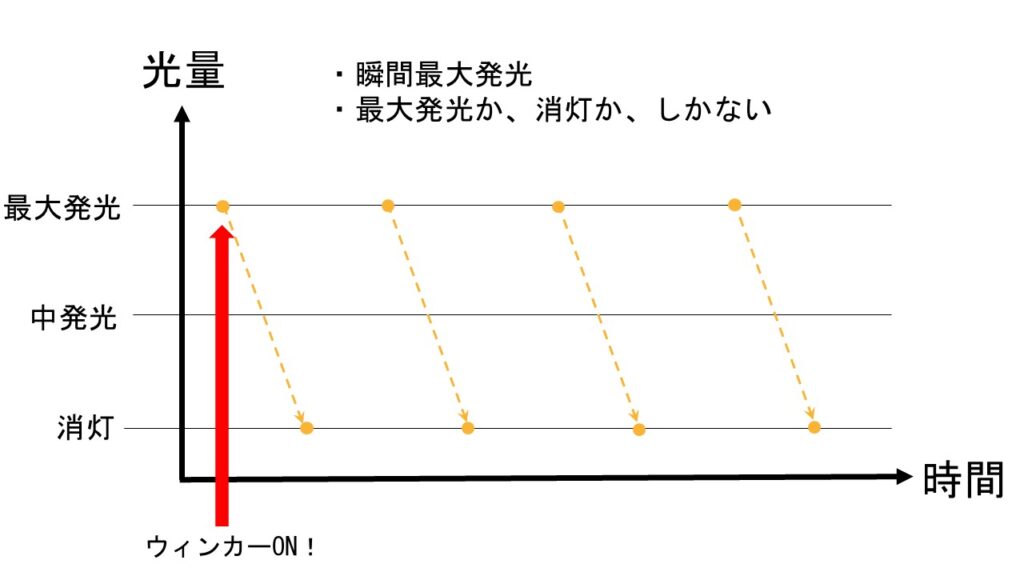

電球式と違って、スパッスパッと切れ味のある点滅ですね。

スタイリッシュ。最近人気。

最大発光→消灯→最大発光

という感じ。だんだん明るくなったり、暗くなったりが無い。

…というか無かった。マツダさんがあれを開発するまでは。。

そして、LEDの誕生により、ウィンカーに多様性が生まれているんですよ。

点発光

N-BOXとかサクラのリアウィンカーなんかがそうですよね。

LEDバルブ(というかチップ?)を点(粒)として光らせています。

シンプルなんですが、意外と少数派ですね。

蛍の光みたいでかわいい。なんだか儚い感じがする。

ライン発光

線状のライトガイド(導光板、導光棒、導光チューブなど)に光を照射し、

ライン状に光らせるやつです。

単にLEDを並べてライン状に光らせることもありますね。

粒々のラインとして光るものもあれば、

キレイにムラなく光るものもある。

鋭いイメージ。

面発光

N-BOXとかハリアーのフロントウィンカーがイメージしやすいでしょうか。

ものによっては、凝った形状しているので芸術点高め。

目立つ。要するに安全。

電球と違って、いきなり光量MAX→いきなり消灯になるため、

ユニット全体が均一に光り、面で発光しているように見えます。

といっても、ライン発光とは、発光部が細いか太いかで

区別しているので個人の感覚になります。

それ面じゃなくて線じゃーんって言われても否定できない。

LED式は大体ライン発光か面発光ですね。

ちなみに…

ライトガイドを使わないLEDウィンカーは、大体面発光になります。

電球式もユニット全体が発光するので面発光といえるかも。

(LEDの方がムラがなくキレイですけどね。)

なので、もともと電球式のウィンカーをLEDに換装すると、

面発光っぽくなります。

そういえば電球でライトガイドを使ってるのって、

ポジションライト(車幅灯)含めて見たことないかも。

電球くんとライトガイドちゃんは相性悪いのかな?

まとめ

ここまでは、電球式とオーソドックスなLEDウィンカーについてまとめました。

LEDウィンカーについては、長くなりそうなので2回に分けます。

目玉は次回ですね。

ちなみに、もともとは電球でも、

LEDバルブに換装すればキレを手に入れられます。

…え、いらないって?

僕は自分の車はそうしてます。

結構お手軽ですよ。

ただ、前々回に言いましたが、抵抗をかませたり、

抵抗内蔵のLEDバルブを使わないと

ハイフラッシャー(高速点滅)になっちゃいますからね。

ちゃんとしたLEDはそこそこのお値段しますけど、

やっすいやつは、短命とか、

コンピューターに悪影響とかウンタラカンタラ聞きますのでご用心を。

Part4はこちら。

コメント